まだ生きて、夢など見ている

職場の飲み会。大学の新入生向けレクリエーションみたいな余興。「お互いの下の名前をちゃんと言えるかな〜?」ほとんど誰の名前も言えない僕は「クソつまらん」と捨て台詞を吐いて席を立った…

夢で良かった、とあとから思った。こういうことはよくある。心のどこかで夢だと分かってるからあんな狼藉もできるのだろうか。でもどこでそれが夢の中だと見分けるのだろう。

身のまわりに意識を巡らしてみた。夜気が冷たい。雨の音に混じって遠くで若者たちが騒ぐ声がきこえる。耳が痛い。またマスクをつけっぱなしで寝てしまった。うまく言えないが、この感じ。これが現実の感じだ。

…そう思ったところで目が覚めた。僕はまだ起きていなかった。マスクもちゃんと外してあった。職場の飲み会は苦手だが、べつに余興などはない。

今朝の夢に出てきた女は気がふれていて、もういないか、あるいはもともといないであろう或る男を探していた。

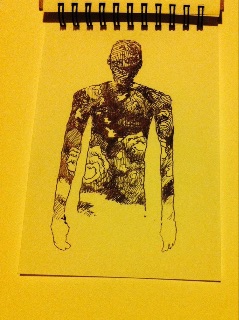

彼女は彼の顔を知らない。彼は特別な存在であるが、過酷な兵役か何かで記憶を失っており、自分が何者であるかに今は気づいていないと言う。だから見つけてあげないといけない。手がかりは迷彩柄の服だそうだ。

典型的な妄想だと思った。はじめは同情から話を合わせているだけだったが、そのうち僕も一緒になって迷彩を着た男に声をかけるようになった。顔も名前もわからない男を探し尋ねるうちに、なぜただか僕も彼の存在を信じるようになっていった。いや、信じるというよりは身肌でもって感じるというような具合だった。これが他人の妄想に飲まれるってやつかと思った覚えがある。しかし、間違っていたのは僕だ。彼は存在する。

当初、ぼくと女は迷彩柄の服を着た男を闇雲に探したり尋ねまわったりしていた。しかしじきにそんな必要はなくなった。迷彩柄を着た人物がどこに現われるかを感じ取れるようになったからだ。もうすぐあの通りに来ると思えば、そこへ行って待ち伏せしてれば良かった。僕らを避けて通りすぎようとする男のズボンに隠れた靴下だって僕たちは見逃さなかった。ほら、ここにちゃんと迷彩柄がある!…しかし、どの男も"彼"ではなかった。

それが彼かどうかは予知できないにせよ、迷彩を着た男が来るのを感じるようになったのは、それだけ彼に近づいているからのように思われた。

夢の終わりごろでは、僕と女は自分からあれこれ動き回るのを止めて、ただぼんやり彼を待つようになっていた。待てど暮らせど彼は現れなかったが、僕たちにはなんの心配もなかった。いつでも彼の存在を感じていたし、彼が来るのはわかっていた。